生理前になると「いつもは気にならないことでイライラしてしまう」「頭痛や腰痛で仕事や学校に行くのがつらい」「気分が沈んで涙が出そうになる…」という経験はありませんか?

その不調は、「PMS(月経前症候群)」かもしれません。症状の対処には、症状や傾向の記録や病院への受診などさまざまなアプローチがあります。

この記事では、PMSの主な症状や対処などについて解説します。

PMS(月経前症候群)とは?

PMSとは 「Premenstrual Syndrome(月経前症候群)」 の略で、月経が始まる前の3〜10日間にあらわれる心と身体の不調を指します。

症状は人によってさまざまで、月経が始まると自然に軽くなったり消えたりするのが特徴です。

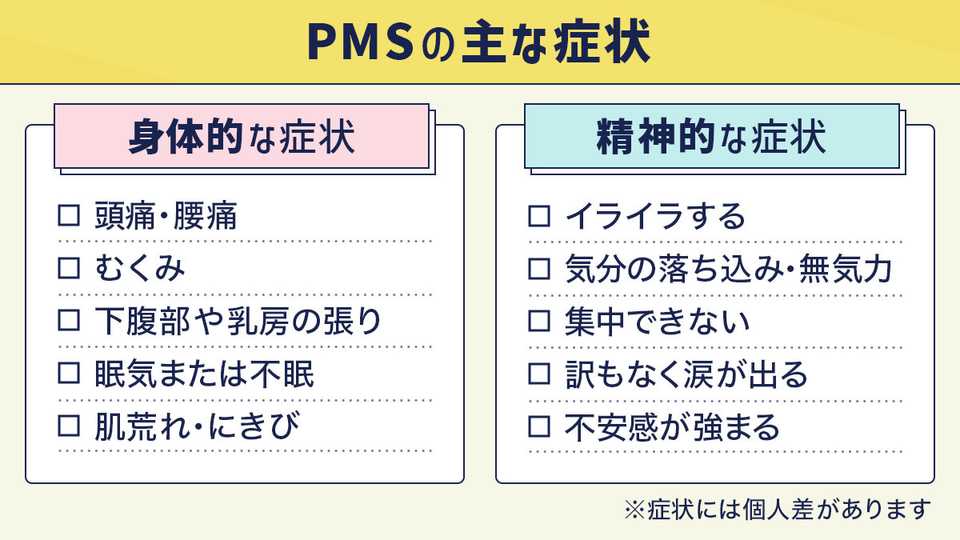

PMSの症状

PMSは、心と身体の両方にさまざまな症状があらわれます。自分の状態を知るために、生理前に起こりやすい症状をチェックしてみましょう。

PMSの中でも特に、イライラする、気分の落ち込み・無気力、不安感が強まるなどの精神的な症状が強く出る場合は「PMDD(月経前不快気分障害)」の可能性があります。

症状の程度や組み合わせは人によって異なり、時には学校生活や仕事、人間関係に影響が出ることもあります。

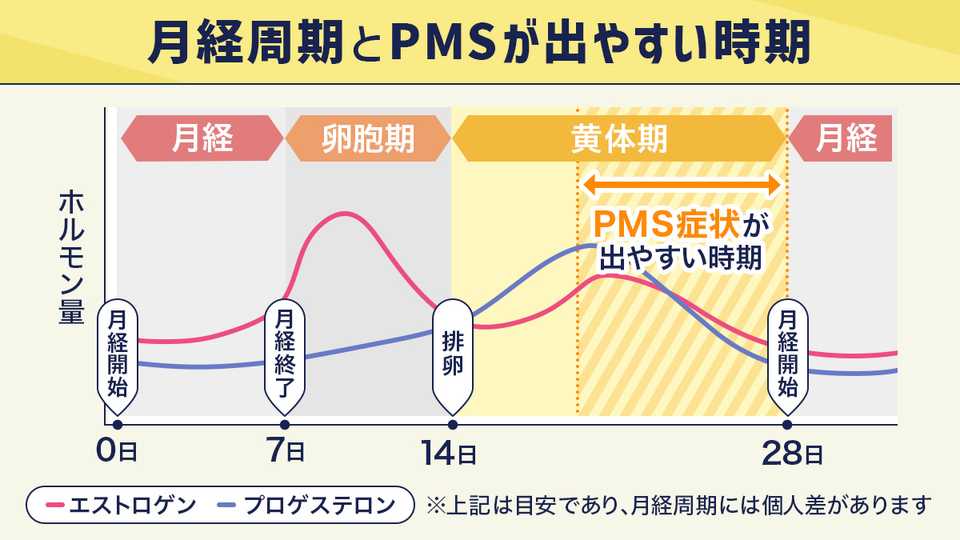

PMSはなぜ起きる?(PMSの原因と出やすい時期)

PMSのはっきりとした原因はまだ解明されていませんが、症状が月経前3〜10日の黄体期にあらわれるという特徴から、生理前に起こる女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)の変動が心と身体に影響を与えているという説が有力とされています。

また、生活習慣やストレスなど複数の要因が関わっている可能性があり、脳内神経伝達物質(セロトニンやGABA)の働きの低下や遺伝的要因、ストレスなどが影響していると考えられています。

PMSの対処

PMS症状の対処について解説します。

症状や傾向の記録

PMSの症状は人によって異なり、症状が出る時期もさまざまです。

症状日記やスマホアプリを使って「いつ、どんな不調があったか」を記録すると、自分の身体の理解を深め、リズムを予測できるようになり、心の準備がしやすくなります。

症状が出やすい時期には、予定を調整したり、意識して休息を取ったりすることもよいでしょう。

また、PMSで婦人科を受診する際、医師に自分の症状を効率的に伝えることができます。

生活習慣の改善

PMSには、普段の生活習慣を見直し、心と身体のバランスを整えることもおすすめです。

- 3食バランスよく食事をとる

- 規則正しい睡眠を心がける

- 軽い運動やストレッチを取り入れる

- ストレスをためず、リラックスできる時間をつくる

- アルコールや喫煙を控える

一度に全てを変える必要はありません。できることから少しずつ試してみましょう。

病院を受診する

PMSの症状が強く、つらさを感じる場合は、婦人科を受診しましょう。

生活改善のアドバイスや、鎮痛薬(痛みがある場合)・利尿薬(むくみがある場合)・症状に応じた漢方薬などを用いた対症療法や、必要に応じて、低用量ピル、抗うつ薬(SSRIなど)などを使用した治療を行います。

効果や副作用には個人差があるため、医師と相談して治療方針を決めましょう。

また、PMSの背景には、月経困難症や甲状腺の病気、うつ病などの別の病気が隠れていることもあります。医師の診断をもとに、適切な対処をすることが大切です。

自治体の窓口に相談する

「婦人科へ行くのはハードルがある」、「自分は病院に行った方がよいか迷う」方などは、自治体の相談窓口を利用することもできます。

保健師や助産師などの専門職が、心身の状態や健康面の不安について相談を受け付けています。お近くの相談窓口にご相談ください。

(新しいタブで開きます)最後に

PMSの症状は本人の意思でコントロールすることが難しいため、周囲の理解と協力が欠かせません。パートナーや家族は「症状は個人差があること」や「気持ちで解決できるものではないこと」を理解し、寄り添う姿勢を持つことが大切です。

PMSを正しく理解し、早めに対処をすることで、より快適に過ごすことにつながります。今日からできることを少しずつ取り入れていきましょう。